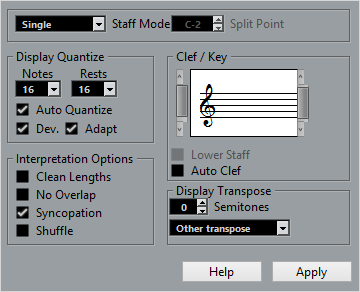

「譜表の設定 (Staff Settings)」ダイアログ

このダイアログを使用すると、ノートイベントを、Cubase で音符としてどのように表示するかの変更が行なえます。

このダイアログの設定は、各譜表 (トラック)で独立していますが、「分割 (Split)」オプションを使用して作成した「ピアノ譜」の場合、共通のものとなります。

「譜表の設定 (Staff Settings)」ダイアログを開くには、譜表の左側の領域をダブルクリックするか、を選択します。

拍子記号については、「テンポトラック」の拍子イベントに従います。これは、すべてのトラック/譜表に共通して適用されます。

譜表モード (Staff Mode)

「譜表モード (Staff Mode)」を使用して、譜表の表示方法を設定します。

「単独 (Single)」モードでは、パート上のすべての音符が、同じ譜表上に表示されます。

「分割 (Split)」モードでは、ピアノ譜のようにパートが低音部と高音部に分割されて画面に表示されます。

「分割ポイント (Split Point)」フィールドで、分割ポイントのノートを設定します。分割ノート以上のノートは高音部、分割ノートより下のノートは低音部に表示されます。

図: 分割前と後の譜表例 (C3 を分割ポイントに設定)

表示用クオンタイズ

このセクションでは、Cubase でのスコアの表示方法を変更できます。

これらはスコアエディターにおける、音符の表示方法だけに適用される設定値です。再生に影響はありません。

- ノート (Notes)

表示上の最小の音符長 (単位)、および最小のポジション単位を設定します。通常、曲中における、最も小さい音符ポジションを参照して設定します。

たとえば、16 分音符単位で偶数目のポジションに音符があるような場合は、この値を「16」に設定します。「T」が付された値は、3 連符の単位です。ただし、「オートクオンタイズ (Auto Quantize)」設定によって、一部無視される場合もあります。

- 休符 (Rests)

休符の最小の長さを設定します。この値は、推奨値として参照されます。必要な部分を除いて、Cubase では、この値の長さよりも短い休符は、表示されません。実際には、表示上の音符長によって、休符の表示も変化します。ビート上に置かれる 1 つの音符の、表示したい最小の長さにしたがって、表示上の休符の単位を設定します。

- オートクオンタイズ (Auto Quantize)

各音符をできる限り読みやすい (整理された) 状態にできます。「オートクオンタイズ (Auto Quantize)」を使用した場合は、パートに含まれる 3 連符/ストレート音符を自動的に区別し、混在して表示するようになります。ただし、「オートクオンタイズ (Auto Quantize)」も、各ディスプレイクオンタイズ値を参照して整理します。もし、ある音符 (または一連の音符) について、適切な音符として表示されなかった場合は、ディスプレイクオンタイズ値を調整してください。

一般的に、曲中に 3 連符とストレート音符が混在している場合のみこれをオンにします。パートの演奏が不正確な場合や複雑なパートの場合、「オートクオンタイズ (Auto Quantize)」機能でパートを正確に解読できないことがあります。

- 補正 (Dev.)

このオプションをオンにすると、3 連符/ストレート音符は、拍にぴったり乗っていなくても検知されます。しかし、クオンタイズされていたり、手動で入力した場合など、3 連符/ストレート音符が正確に録音されている確信がある場合はこのオプションをオフにしてください。

このオプションは、「オートクオンタイズ (Auto Quantize)」がオンの場合のみ利用できます。

- 適用 (Adapt)

このオプションをオンにすると、プログラムは 1 つの 3 連符を見つけた場合に、その周りにも他の 3 連符があることを推測します。すべての 3 連符が認識されていない場合、このオプションを使用してください。

このオプションは、「オートクオンタイズ (Auto Quantize)」がオンの場合のみ利用できます。

音部/調号 (Clef/Key)

このセクションでは、適切な音部記号および調号を設定できます。

- 音部/調号ディスプレイ

スクロールバーを使用して、音部記号または調号を選択できます。

- 低音部譜表 (Lower Staff)

低音部譜表に音部記号および調号を設定します。

- 音部記号の自動設定 (Auto Clef)

このオプションをオンにした場合、Cubase は曲中のピッチから判断して、適切な音部記号を推測して設定します。

移調表示 (Display Transpose)

このセクションでは、各譜表 (トラック) に対して、別々の移調表示を指定できます。再生に影響を与えることなく、音符を譜面上で移調します。各譜表の移調設定にしたがって表示したまま、複数段の譜表に対してレコーディング、および再生ができます。

- 半音 (Semitones)

移調量を手動で設定できます。

- インストゥルメント (Instrument)

演奏に用いる楽器を選択できます。

音符の解釈 (Interpretation Options)

このセクションでは、スコアの表示に関するその他の設定を行ないます。

- 長さの整理 (Clean Length)

このオプションをオンにすると、和音と考えられる音符は、同じ長さとして表示されるようになります。長い音符は実際よりも短く表示されます。また、非常に短いオーバーラップは解消されます。これは「オーバーラップなし (No Overlap)」オプションに似ていますが、長いオーバーラップと判断された場合には解消されません。

- オーバーラップなし (No Overlap)

このオプションをオンにすると、別の音符とオーバーラップする音符は、オーバーラップした状態では表示されなくなります。同じポジションから開始する長い音符と短い音符は、タイを使用せずに表示します。この時、音符長は短い音符に揃えられます。これにより、スコアが読みやすくなります。

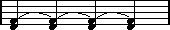

図: 「オーバーラップなし (No Overlap)」がオフの場合の小節

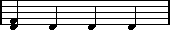

図: 「オーバーラップなし (No Overlap)」がオンの場合の小節

- シンコペーション (Syncopation)

このオプションをオンにすると、シンコペーションとなる音符は、タイでつながる音符ではなく、1 つの「シンコペーション」音符として表示されます。

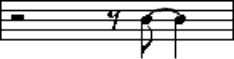

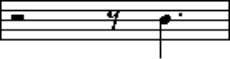

図: 「シンコペーション (Syncopation)」がオフの場合の小節の終わりの付点 4 分音符

図: 「シンコペーション (Syncopation)」がオンの場合の小節の終わりの付点 4 分音符

- シャッフル (Shuffle)

このオプションをオンにすると、シャッフルビートがストレート音符 (3 連符にしない) で表示されます。これはジャズなどで一般的な表記法です。